giovedì 6 dicembre 2007

Cela nous montre les différences entre la vie d'un blanc et celle d'un noir et elles sont vraiment effrayantes.

Malhereusement donc, dépuis cette vidéo, on comprend que la haine contre celui qui est différent existe ancore dans le monde.

Federico Manzi 3cln

domenica 2 dicembre 2007

sabato 1 dicembre 2007

Clip Kamini : J'suis Blanc

Dans cette chanson Kamini aborde l'idée du racisme avec beaucoup d'ironie...merci à Olivier de nous avoir signalé cette chanson!

mercoledì 21 novembre 2007

Les élèves Italiens réagissent à l'activité proposée par le Professeur français

2) Les auteurs sont Celse, qui parle contre les Chrétiens, et Tertullien, qui parle en faveur d’eux.

3) Selon Celse, ils sont une nouvelle race, qui n’a ni patrie, ni traditions. Ils sont des gens simples qui constituent la clientèle des charlatans et des imposteurs. Puisque ils se refusent de rendre hommage à qui preside, alors ils ne doivent ni se marier, ni faire ce que quelqu’un d'autre ferait. Tertullien dit, par contre, que on est tous égaux parce qu’on vit ensemble, on a la meme nourriture, les memes vetements et le meme genre de vie

4) En général ils réconnaissent l’autorité d’un empereur sur les autres, mais l’un voit les Chrétiens differents négativement et l’autre voit les Chrétiens au meme niveau que tout le monde.

Federico Manzi IIICLn

Les autres textes des élèves italiens ainsi que leurs corrigés sont visibles dans la section TRAVAUX de notre plateforme elearning à cette adresse:

http://www.liceocecioni.org/elearn/claroline/work/workList.php?assigId=3

giovedì 8 novembre 2007

une réflexion proposée par M. Mérigaud

Comment Celse représente t'il les chrétiens? Que leur reproche t'il?

Comment Tertullien les représente t'il? A quels reproches de Celse répond -il?

Qu'apprend on sur les pratiques des chrétiens?

Dans quelle mesure le christianisme représentait il un danger pour l'Empire?

M. Philippe Mérigaud

mercoledì 7 novembre 2007

Ecco perchè studiamo l'italiano...

L'Italia è un bel paese, vicino alla Francia e abbiamo voglia di scoprire il patrimonio culturale italiano.

Maxime, Amandine, Camille, Tristan e Marion: Abbiamo tutti voglia di scoprire nuove culture e di corrispondere per fare conoscenza.

Maxime, Amandine, Camille, Tristan e Marion: Abbiamo tutti voglia di scoprire nuove culture e di corrispondere per fare conoscenza.Gli italiani hanno vinto i Mondiali di calcio!

lunedì 29 ottobre 2007

HISTOIRE ET MEMOIRE cliquez ici pour acceder au site du CRDP Champagne ardennes,

ETRANGES ETRANGERS

ETRANGES ETRANGERS (p. 9) CHASSE A L’ENFANT (p.13) FAMILIALE (p.17) RIEN A CRAINDRE (p. 41)

La cour couleurs Anthologie de poèmes contre le racisme Jean-Marie Henry et Zaü Rue du Monde - La poésie Edité à St-Germain du Puy (18) en 1997

domenica 28 ottobre 2007

Une élève, ERICA RICCOBONO,écrit un texte

Pendant le cours de l’histoire, on peut observer qu’il y a toujours eu des héros invisibles qui ont sacrifié leur propre vie pour un idéal: religieux, politique, philosophique. Invisibles, parce-que pas tous ceux qui ont eu ce courage sont devenus célèbres: ils combattent souvent leur batailles silencieusement, parfois sans laisser de traces de leur bataille, même si ils ont contribué à la réussite d’ une victoire commune, comme par exemple c’était le cas (récent) des partisans.

Beaucoup de ce gens courageux qui s’opposèrent à l’invasion étrangère en France, en Italie et dans d’ autres Pays et se battirent pour la liberté de leur peuple de la barbare du peuple oppresseur, avec des “stratégies “ très simples et un peu d’organisation ils ont sacrifié leurs vies pour cet idéal, en permettant au gens de leur Pays de battre l’ennemi et de retouvrer la liberté perdue. Dans ce cas là donc leur sacrifice a été utile à la société, les partisans en effet sont considérés un exemple de valeur civile dans plusieurs nations et pour cette raison il est nécessaire de connaître notre passé et se souvenir bien de cette partie de l’histoire contemporaine. Et je crois que c’est, dans ce but que le Président Sarkozy a décidé de faire lire à tous les étudiants français la dernière lettre du partisan de dix-sept ans, Guy Moquet, fusillé en 1941 par des troupes nazies, pour rappeler aux jeunes les idéaux pour lesquels ce jeune homme a sacrifié sa vie: la liberté, la paix, la justice.

Mais les partisans sont seulement un petit groupe en comparaison à tous ceux qui se sont battus pour une leurs idées dans l’histoire de l’humanité. Les hommes ont toujours lutté contre les injustices, et les femmes aussi .

Une autre célèbre leçon de sacrifice a été donné en temps moins récents par Jeanne D’arc, la “pucelle D ‘Orléans“, qui au XVème siècle sacrifia sa vie pour son grand idéal religieux et pour la liberté de la France, en délivrant sa cité de l’invasion anglaise. Elle est considérée un peu comme le symbole du sacrifice humain contre les injustices, mais elle est connue grâce à des coïncidences historiques de son temps. Elle a eu de la chance car elle aurait pu être oubliée ou pas considérée comme la plupart des personnes courageuses vécues à son époque.

Qui sait combien d’hommes, de femmes et de jeunes ont sacrifié leur vie pour leur Idéal? C’est impossible de le savoir, mais je pense que c’est profondément injuste qu’une personne doive être tellement désespérée jusqu’à sacrifier sa vie pour battre l’injustice qui l’opprime. Malheureusement cette injustice finira seulement quand il y aura dans toutes les sociétés le respect pour la liberté et les idée des hommes qui ne font partie. C’est très difficile. Mais pas impossible.

Erica Riccobono, 5 C ln

sabato 27 ottobre 2007

Dossier L'esclavage en Occident

L'esclavage dans l'Europe médiévale

L'esclavage était la règle dans l'Antiquité et l'est resté jusqu'à l'aube du XXe siècle en Afrique et au Moyen-Orient. En Europe occidentale, sa disparition a mis plusieurs siècles à entrer dans les faits malgré la montée en puissance de l'Église et la diffusion de la morale chrétienne.

Un fructueux commerce

A l'époque de Charlemagne et de ses successeurs, dans la première période du Moyen Âge, les guerriers francs mènent des combats sans relâche contre les tribus païennes installées sur l'Elbe ou au-delà. Après avoir soumis les Saxons de langue germanique, ils s'en prennent aux Slaves.

Les prisonniers slaves alimentent en grand nombre un commerce actif entre Venise et l'empire arabe du sud de la Méditerranée. Ils rejoignent en premier lieu la place de Verdun, en Champagne, où ils sont systématiquement émasculés (!). Un quart environ d'entre eux ne survivent pas à cette brutale mutilation. Les autres gagnent Venise puis, de là, sont embarqués vers les ports orientaux.

Les marchands vénitiens, bien que de religion chrétienne, ne voient pas d'objection à vendre des païens slaves aux musulmans. Venise conserve le souvenir de ce fructueux commerce dans le nom d'un quai célèbre à l'extrémité du Grand Canal : le quai des Esclavons (nom sous lequel étaient désignés à l'époque les Slaves). C'est l'époque où, dans les langues occidentales, le mot «esclave» ou «slave» se substitue au latin «servus» pour désigner les travailleurs privés de liberté.

Ce trafic très particulier se tarit vers l'an 1100 du fait de la christianisation des Slaves.

Une longue survivance

L'Europe médiévale n'est pas elle-même exempte d'esclavage, toute chrétienne qu'elle soit.

Aux premiers siècles du Moyen Âge, des esclaves sont employés dans les grandes propriétés agricoles, y compris dans les monastères. Ils sont le fruit de relations commerciales ou guerrières avec les régions périphériques de l'Europe (Slaves, musulmans,...).

L'Église, qui fixe les codes moraux de la société, ne trouve rien à redire à cet esclavage qui se distingue assez peu du servage. Elle exige simplement que les esclaves soient bien traités et baptisés.

Les moeurs évoluent toutefois aux XIIe et XIIIe siècle du fait de la prospérité économique et de l'émancipation de la paysannerie. L'esclavage devient objet de scandale. Le roi de France Louis X le Hutin publie le 3 juillet 1315 un édit qui affirme que «selon le droit de nature, chacun doit naître franc». Officiellement, depuis cette date, «le sol de France affranchit l'esclave qui le touche».

Dans les faits, la prohibition de l'esclavage connaît de nombreuses entorses dans les régions méditerranéennes qui entretiennent des relations commerciales avec les pays musulmans.

Des esclaves s'activent dans les plantations spéculatives qui se développent au XVe siècle en Provence, au Portugal, en Espagne, en Italie ou encore à Chypre. Parmi eux, des milliers de Noirs achetés sur les marchés marocains et très prisés comme tout ce qui a un parfum d'exotisme. Certains de ces esclaves sont employés à des tâches domestiques. Ce sont généralement des femmes qui font office de servantes, de concubines et plus encore de nourrices.

On n'a plus de traces de cet esclavage au XVIe siècle, sous la Renaissance.

Le servage

Une autre forme de servitude est apparue en Occident au temps de Charlemagne et de ses successeurs : le servage.

En ces premiers siècles du Moyen Âge, sous l'effet de l'insécurité et de l'affaiblissement du pouvoir central, les paysans sacrifient leur liberté en échange d'un lopin de terre et de la protection du principal guerrier du lieu, le seigneur. Ils deviennent des serfs (une déformation du mot latin servus, esclave).

A la différence des esclaves traditionnels, les serfs de l'époque carolingienne ne peuvent être vendus comme des meubles. Ils ont une existence juridique faite de droits et de contraintes.

Les serfs sont attachés à leur lopin de terre, de père en fils, et n'ont pas le droit de le quitter ni de le vendre. De là le nom de «manants» qui leur est souvent donné (du latin manere, rester).

En échange de la terre, les serfs doivent verser à leur seigneur une redevance annuelle, généralement en nature (céréales,...). Ils doivent aussi travailler une partie de l'année sur les terres qui appartiennent en propre à leur seigneur, la «réserve». Si leur fille se marie à l'extérieur de la seigneurie, les serfs doivent verser une taxe spéciale, dite de «formariage» pour compenser la perte de revenu qui s'ensuit pour le seigneur. Enfin, à leur décès, ils doivent aussi payer une taxe dite de «mainmorte» pour pouvoir léguer leurs biens meubles (outils,...) à leurs héritiers légitimes.

Au fil des générations, les seigneurs en manque d'argent relâchent leur emprise sur les serfs. Ils leur cèdent la pleine propriété de leur terre, sans servitude d'aucune sorte, contre espèces sonnantes et trébuchantes, si bien qu'au XIIIe siècle, à l'époque du roi Saint Louis, le servage a déjà à peu près complètement disparu d'Europe occidentale.

Alban Dignat

Dossier L'esclavage en Occident Ier millénaire avant JC

L'esclavage semble avoir été ignoré des sociétés primitives nomades de chasseurs et de cueilleurs. Les sociétés de cette sorte qui subsistent en Amazonie ou en Papouasie l'ignorent également.

L'esclavage est apparu avec la sédentarisation des humains dans les villes et le développement de l'agriculture et de l'élevage.

Les guerres pour l'appropriation des terres et des troupeaux procurent des captifs que l'on affecte aux travaux des champs, à la garde des troupeaux ainsi qu'aux tâches domestiques, à la meunerie ou encore au pompage de l'eau. Que faire d'autre de ces captifs, en effet, lorsqu'on ne peut pas les échanger contre des captifs de l'autre camp ? Les tuer ? Les nourrir en prison ?...

C'est ainsi qu'au cours du dernier millénaire avant JC, la pratique de l'esclavage devient commune à toute l'humanité, hormis quelques tribus reculées de l'Âge de pierre. On peut noter toutefois de grandes différences dans son application.

L'esclavage à l'aube de notre ère

La Crète ou encore l'Étrurie (la région de Florence, en Italie) limitent, semble-t-il, l'esclavage aux captifs de guerre et aux travailleurs des mines. Les témoignages plus ou moins étoffés que nous possédons sur ces sociétés indiquent que leur paysannerie est essentiellement composée d'hommes libres. Il est intéressant d'observer que les femmes de ces sociétés-là bénéficient aussi d'un statut relativement honorable pour l'époque... comme si l'esclavage et l'oppression de la femme allaient de pair !

L'Égypte pharaonique, du moins dans les premiers temps de sa longue Histoire, relève d'une situation comparable. Mais pendant le Nouvel Empire (de 1543 à 1069 avant JC), notamment sous le règne de Ramsès II, la multiplication des campagnes de «pacification» entraîne l'afflux d'esclaves étrangers que le pharaon alloue aux temples, affecte au service de sa maison ou... intègre à son armée. Parmi ces esclaves étrangers, on note la présence de Noirs du pays de Koush, au sud d'Assouan (Nubie, Darfour). Si l'on en croit la Bible, on note aussi la présence d'Hébreux. Le Nouvel Empire va succomber du fait de la prise du pouvoir par d'anciens esclaves libyens devenus officiers (*).

Chez les Hébreux comme chez les autres peuples du Moyen-Orient, l'esclavage va de soi. Le Lévitique, le livre de la Bible qui regroupe les principales lois hébraïques, autorise sans réserve l'esclavage des non-juifs et limite à sept ans la durée pendant laquelle un juif peut être tenu en esclavage.

La situation est très différente dans le monde grec et son appendice, la société romaine. Bien qu'ils aient inventé la démocratie, les Grecs de l'époque classique ne voient aucun inconvénient à la pratique massive de l'esclavage, dans des conditions généralement odieuses. C'est sur les esclaves que repose l'économie, qu'il s'agisse de l'artisanant urbain, des travaux domestiques ou encore des exploitations minières du Laurion. Parmi ces esclaves figurent des Africains, appelés «Éthiopiens» (en grec, «Faces brûlées»). Parallèlement, notons-le, les Grecs ne montrent guère de considération pour les femmes, qu'ils tiennent à l'écart dans le gynécée (le grand Périclès fait figure d'excentrique par l'amour qu'il porte à sa chère Aspasie, qui est, il est vrai, une étrangère).

Si le philosophe Platon considère que tous les êtres humains - hommes et femmes - sont d'une même essence, il n'en va pas de même de son élève Aristote qui justifie l'esclavage ainsi que les inégalités qui s'attachent au statut comme au sexe : «Il est évident qu'il y a par nature des hommes qui sont libres et d'autres qui sont esclaves, et que pour ceux-ci, la condition servile est à la fois avantageuse et juste» (La Politique).

À Rome, où les esclaves représentent jusqu'à un tiers de la population urbaine, leurs conditions de vie sont généralement impitoyables. Le souvenir de Spartacus, esclave révolté au premier siècle avant notre ère, est dans toutes les mémoires. «À l'apogée de l'Empire, l'Italie aurait abrité deux à trois millions d'esclaves, soit 35 à 40% de sa population totale», rappelle l'historien Olivier Pétré-Grenouilleau. «À la différence de la Grèce antique [...], la majeure partie était utilisée dans l'agriculture» (*).

Christianisme et esclavage

Le développement de la philanthropie païenne et du christianisme aux premiers siècles de notre ère contribue à l'améliorer mais ne remet pas en question le principe même de l'esclavage.

L'Église se contente de prescrire aux maîtres de ne pas maltraiter inutilement les leurs et à ceux-ci d'obéir dans l'attente d'une récompense au ciel. Elle-même possède ses propres esclaves. Comme la plupart de ses autres biens, ils lui viennent de legs de personnes pieuses.

Saint Paul ouvre une brèche dans le consensus en proclamant l'égalité de tous les êtres humains en Jésus-Christ : Il n'y a ni hommes ni femmes, ni Juifs ni Grecs, ni hommes libres ni esclaves, vous êtes tous un en Jésus-Christ » (Épître aux Galates). Mais lui-même ne va pas jusqu'à s'offusquer de l'esclavage et encore moins réclamer son abolition. Notons que les quatre Évangiles canoniques ne font aucune allusion à l'esclavage.

Alban Dignat

Dossier L'esclavage en Occident

De l'Antiquité à nos jours

L'esclavage, une réalité qui dure

L'esclavage a été pratiqué dans toutes les sociétés sédentaires. Dans l'Antiquité, c'était le sort qui attendait ordinairement les prisonniers de guerre.

Le mot esclave vient du mot Slave parce qu'au début du Moyen Âge, les Vénitiens vendaient en grand nombre des Slaves païens aux Arabes musulmans, lesquels faisaient une grande consommation d'esclaves blancs aussi bien que noirs.

Au XVIe siècle, la colonisation du Nouveau Monde a suscité de nouveaux besoins de main-d'oeuvre. Les Européens ont alors fait venir des esclaves d'Afrique, où ils n'avaient guère de peine à trouver des vendeurs (marchands arabes ou roitelets noirs).

Aux Temps modernes (XVIIe et XVIIIe siècles), l'esclavage et la traite ont suscité en Occident le développement du racisme et du mythe de la supériorité de la race blanche. Les gouvernements ont choisi d'encadrer l'esclavage pour en limiter les abus, faute de pouvoir l'interdire. C'est ainsi que Colbert et son fils, ministres de Louis XIV, édictèrent le Code Noir en 1685.

Le mouvement abolitionniste

L'esclavage a été progressivement aboli à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle dans les États américains et les colonies européennes grâce à l'action des sociétés philanthropiques d'inspiration chrétienne et des élites des Lumières.

Après la Seconde Guerre mondiale, l'influence des idées démocratiques a conduit à son abolition dans l'ensemble des États de la planète. Les derniers pays à l'abolir officiellement ont été deux pays arabo-musulmans : l'Arabie séoudite en 1962 et la Mauritanie en... 1980.

Il n'empêche que l'on assiste en ce début du XXIe siècle à un retour de l'esclavage dans de vastes parties de la planète, en particulier en Afrique noire depuis la vague de décolonisation des années 1960, mais aussi dans certains pays arabo-musulmans, dans le sous-continent indien, dans certaines régions chinoises et même en Europe.

Maintien de l'esclavage au sud du Sahara

En Afrique, dans toute la frange sahélienne au sud du Sahara (Mauritanie, Mali, Niger, Nigeria, Tchad, Soudan), de sanglantes tensions perdurent entre les descendants d'esclaves et leurs anciens propriétaires, généralement des nomades musulmans à peau claire.

Dans les années 1990, les commerçants mauritaniens du Sénégal ont été ainsi victimes de violences meurtrières de la part d'émeutiers noirs qui les ressentaient comme liés aux anciens trafiquants d'esclaves.

Chez les bédouins qui nomadisent dans la région du Niger, l'esclavage concerne encore plusieurs millions de personnes, des Noirs au service de leur maître jour et nuit, toute leur vie durant, et qui se font tuer sans autre forme de procès s'ils tentent de s'enfuir.

Plus gravement, au Soudan, dans le bassin supérieur du Nil, le trafic d'esclaves a repris entre les régions du sud, peuplées de noirs animistes ou chrétiens, et les régions du nord, dominées par des Arabes musulmans.

L'esclavage a aussi laissé des traces dans les mentalités. C'est ainsi qu'en Afrique du Nord, en Libye comme en Algérie, les immigrés d'Afrique noire se plaignent d'être traités avec mépris, honteusement exploités et souvent violentés.

Regain de l'esclavage en Afrique centrale

Au coeur du continent africain, la reprise de trafics humains à grande échelle est favorisée par l'effondrement des États et des administrations hérités de la colonisation européenne ainsi que le montre Sylvie Brunel (*).

En 2001, la presse a révélé au grand jour la résurgence du travail servile sur le continent noir et fait état de bateaux chargés d'enfants dans le golfe de Guinée. En Côte d'Ivoire, au Gabon ou encore au Ghana, de petits planteurs et des artisans profitent ainsi de l'extrême misère de certaines contrées pour acheter des enfants à vil prix à leurs parents.

Du Libéria à l'Angola, de « Grandes compagnies » de brigands et d'enfants soldats mettent villes et campagnes à feu et à sang, parfois avec la complicité de trafiquants d'armes liés à la classe politique européenne, parfois aussi avec la bénédiction et les royalties de compagnies pétrolières occidentales soucieuses d'assurer la protection de leurs zones de forage et de leurs oléoducs.

Les compagnies pétrolières occidentales, comme autrefois les planteurs de sucre, favorisent la course à l'argent facile, les guerres de clans et par voie de conséquence les trafics humains en tous genres. La compagnie Total (France) et la compagnie Talisman (Canada) versent à elles seules un milliard de dollars par an au gouvernement de Khartoum pour exploiter les gisements pétroliers du sud et de l'ouest (Darfour). Ces versements sont entièrement consacrés par le gouvernement soudanais à l'achat d'armement en vue de la guerre menée contre les Noirs animistes ou chrétiens du sud ainsi que les Noirs musulmans du Darfour.

L'Europe découvre à son tour l'esclavage

En Europe même, l'esclavage réapparaît dans l'immigration africaine, dans les ambassades moyen-orientales, dans des ateliers clandestins asiatiques et jusque dans certaines franges de la bourgeoisie française. Dans tous ces milieux, on exploite des immigrants clandestins rendus dociles par la privation de passeport et la menace de la prison.

Aux Antilles et en Guyane, dans les départements français d'outre-mer, les pouvoirs publics et les élus tolèrent l'emploi d'immigrés haïtiens comme ouvriers agricoles ou domestiques, dans des conditions très proches du travail forcé et de l'esclavage...

L'aggravation des conditions sociales, la précarisation de l'emploi des salariés et le recul de l'État de droit rendent plus difficile la traque de ces pratiques que l'Europe avait le privilège d'ignorer depuis plusieurs siècles. Le combat contre l'esclavage n'est en rien achevé et il serait pour le moins malheureux d'en parler comme d'une affaire du passé. -

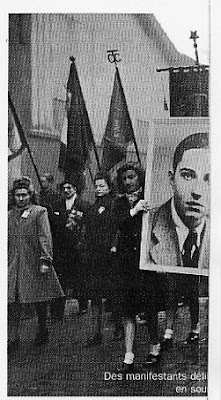

POURQUOI NOUS NOUS OCCUPONS DE G. MOQUET?

° Parce qu'il est jeune

° Parce qu'il avait notre age

° Parce que c' est un symbole: le symbole de quelqu'un qui meurt à cause d'une injustice

° Parce qu'il est mort pour un idéal

° Parce qu'il a montré une grande dignité

° Parce qu'il a été capable de cacher sa peur et d'affronter la mort avec courage

° Parce qu'il aimait la vie

° Parce qu'il n'est pas resté dans son coin voir comment se passaient les choses

° Parce qu'il luttait pacifiquement, il distribuait des tracts quand on l'a arreté

° Parce qu'il est mort comme beaucoup d'autres, sacrifié à une guerre injuste.

° Parce que toutes les guerres sont injustes

° parce qu'il y a toujours eu et il y en aura des Guy Moquet quelque part dans le monde

° parce qu'il y a encore des guerres actuellement dans le monde

° parce qu'il faut connaitre notre histoire passée pour ouvrir nos yeux et comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde

° Parce qu'il distribuait des tracts pour lutter: il n'était pas terroriste

° Parce qu'il se servait de la parole écrite pour combattre la guerre et de ses idées

° Parce qu'il essayait d'exprimer ses idées et on ne lui a pas permis cela

° parce que il y a des endroits dans le monde où les Hommes ne peuvent pas exprimer librement leurs idées et ils meurent pour ça ou ils sont imprisonnés.

° Parce qi'il faut continuer d'apprécier la démocratie et etre conscient de ce qu'elle est

° parce que nous les jeunes, on a des fois, l'envie de ne penser qu'à notre vie quotidienne

° Parce qu'il y a beaucoup d'injustices encore et pas seulement de guerres

........

venerdì 26 ottobre 2007

vidéo conférence:Eduquer à l'Europe CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDEO

La naissance de la conscience européenne (CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDEO)

martedì 23 ottobre 2007

Le 22 octobre 07 dans tous les Lycées on a lu la lettre de Guy Moquet : des profs, des èlèves…

A la memoire d'un

resistant tué à17 ans

Desormais, a chaque rentree, la lettre de Guy Moquet sera lue dans tous les lycees. Le president de la Republique Nicolas Sarkozy 1'a annonce mercredi. Ce resistant de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) a ete fusille par les Allemands le 22 octobre 1941. Il avait 17 ans. Voici sa derniere lettre.

Ma petite maman cherie, mon tout petit frere adore, mon petit papa aline,

Je vais mourir ! Ce que je vous demande, toi, en particulier ma petite maman, c'est d'etre courageuse. Je le suis et je veux 1'etre autant que ceux qui sont passes avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre. Mais ce que je souhaite de tout mon coeur, c'est que ma mort serve a quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrasse mes 2 fret-es Roger et Rino. (...)

Court-métrage sur la lettre d`adieu du résistant Guy Môquet

Portrait Guy Môquet

NOUVELOBS.COM | 18.05.2007 |

Guy Môquet, héros de la Résistance communiste dont la lettre d'adieu sera lue au début de chaque année scolaire dans tous les lycées de France ainsi que l'a décidé Nicolas Sarkozy, avait été fusillé par l'occupant allemand le 22 octobre 1941 à l'âge de 17 ans.

Sa lettre a été lue mercredi, jour de la prise de fonctions du nouveau président, devant le Monument de la Cascade du Bois de Boulogne en hommage à d'autres jeunes résistants fusillés en 1944.

Fils d'un cheminot député communiste, Guy Môquet, lui-même ardent militant des jeunesses communistes, est arrêté le 13 octobre 1940 gare de l'Est lors d'une distribution de tracts clandestine.

Emprisonné à Fresnes, puis à Clairvaux, l'élève du Lycée Carnot est ensuite transféré, malgré son acquittement, au camp de Châteaubriant (Loire-Atlantique), où il est détenu avec d'autres militants communistes.

Le 20 octobre 1941, Karl Hotz, commandant des troupes d'occupation de la Loire inférieure, est exécuté à Nantes par trois jeunes communistes.

Le ministre de l'Intérieur du gouvernement Pétain, Pierre Pucheu, sélectionne des otages communistes "pour éviter de laisser fusiller 50 bons Français": 18 emprisonnés à Nantes, 27 à Châteaubriant et 5 Nantais emprisonnés à Paris.

Deux jours plus tard, neuf poteaux sont dressés à la Sablière, vaste carrière à la sortie de Châteaubriant. En trois groupes, les 27 otages s'y appuient, refusent qu'on leur bande les yeux et donnent leur vie en s'écriant "vive la France". Guy Môquet est le plus jeune. Il est abattu à 16H00.

L'adolescent avait un jeune frère, Serge, 12 ans. Traumatisé par la mort de son aîné, il ne lui survit que quelques jours.

Dans sa lettre d'adieux, Guy Môquet écrit aux siens, d'une écriture régulière: "17 ans et demi, ma vie a été courte, je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michels. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine.

"Je vous quitte tous, toutes, toi maman, Serge, papa, en vous embrassant de tout mon coeur d'enfant", conclut-il.

Depuis 1946, une rue et une station du métro parisien portent son nom tout comme un lycée de Châteaubriant et de nombreux autres lieux en France.

Il est l'un des dédicataires du poème d'Aragon "La rose et le réséda": "Celui qui croyait au Ciel, Celui qui n'y croyait pas".

domenica 21 ottobre 2007

Les mathématiques, à quoi ça sert ? Le français, à quoi ça sert ?

Comment faire évoluer ces représentations ?

Pour les mathématiques :

Montrer que les mathématiques ont une HISTOIRE. Ce n’est pas une matière figée, hors du temps.

D’où est venue la nécessité de « faire » des mathématiques ?« le contenu des mathématiques ». Nombre de mathématiciens considèrent comme « découverte » ce qui est en réalité une « création ». L’analyse historique montre que nos mathématiques sont construites sur les nombres entiers. Un berger a du vouloir quelque part compter le nombre de ses moutons... Nécessité de la création d’un langage spécifique pour décrire les nouveaux concepts créés.

La place croissante prise par les mathématiques depuis le XIXe siècle.

Au début du XXe, l’évolution économique engendrera l’évolution de l’enseignement des maths. Un des objectifs premiers de l’enseignement des maths fut d’aider à la maîtrise de la langue et de la pensée..

Le système condamne l’élève à trouver. Il faudrait considérer que CHERCHER est en soi une activité formatrice.

Contre le DRESSAGE de l’élève à une application docile, systématique et rassurante...

Les contenus mathématiques doivent apprendre à résister aux déductions tentantes. Acquérir l’esprit critique est indispensable dans notre société surinformée. C’est le rôle de l’école.

Pour le français :

Le français a lui aussi une HISTOIRE. Ce n’est pas non plus une matière figée. La langue évolue. De plus il est important de montrer aux élèves que le processus de la création littéraire ne relève pas de la « révélation » : c’est un travail laborieux de construction, de reprises, d’ajustements, d’emprunts (d’où la nécessité de les familiariser avec les traitements de texte).

Le dressage et les activités répétitives peuvent aussi être repérés dans l’enseignement du français : beaucoup d’exercices privés de sens, l’outil est souvent valorisé par rapport à l’objectif, encore trop de relevés mécaniques d’indices sans hypothèses de lectures. Il est nécessaire de considérer le travail en français comme une occasion fournie aux élèves pour développer à la fois leur créativité (et le plaisir qui y est lié) et l’esprit critique.

Un stéréotype sur lequel il faut travailler : le beau parleur. Beaucoup de collègues d’autres disciplines ont du français l’image d’une matière où il suffit de faire de belles phrases, où il faut séduire, voire tromper son auditoire. Il est nécessaire de revaloriser la rigueur et l’analyse et de restaurer l’image de la rhétorique comme une discipline au service de la morale et de la démocratie (le débat).

Le statut particulier du français, à la fois objet d’étude et langue-outil.Les maths utilisent un langage précis et codifié. Mais pour en parler, on utilise le français comme langue-outil (le métalangage).Et c’est pour cela que le prof de maths est aussi un prof de langue. Apprendre aux élèves à rendre compte de ce qu’ils font (par écrit ou à l’oral) permet non seulement de vérifier en profondeur leur compréhension des mathématiques mais encore de développer leurs compétences dans la langue naturelle.

Lire, comprendre, écrire et traduire en maths.

Lire et comprendre :

Recensement des origines des problèmes de lecture et de compréhension d’un énoncé mathématique. Coopération avec le professeur de français.

Observations et synthèse des difficultés des élèves sur les cahiers d’évaluation. Diagnostic après observation d’un corpus de textes. Analyse conjointe des profs math et de français.

Quel français utilise-t-on en maths ? Repérage de quelques traits caractéristiques : les différentes façons de donner un ordre, l’utilisation du « on », les énumérations, les listes, le désir de gommer les traces de la situation d’énonciation…) Les exigences langagières des maths sont assez éloignées du langage courant utilisé dans les autres disciplines. Proposition : une analyse discursive des énoncés mathématiques.

Profs de maths, profs de français : même combat...

Difficultés qui peuvent être travaillées en français et en maths :lexique ; mots de liaison ; mots quantificateurs ; polysémie ;symboles ; polysémie des symboles ; syntaxe ; ponctuation ;repérage de la consigne ; repérage de l’information ;multiplicité des supports d’information ; adaptation d’une stratégie de lecture ; linéarité ou non d’une lecture...

Nécessité de travailler avec les élèves :

Les stratégies de lecture. Les expliciter lors d’entretiens avec les élèves.

La distinction entre information et consigne. Il faut aussi différencier les types d’informations, les différents types d’injonctions. Exercices de « segmentation ». Informations et injonctions bien séparées...imbriquées...

La définition des mots « flous » communs aux deux disciplines (hauteur, par ex.), la valeur des articles (définis, indéfinis), les mots de comparaison (tout ce qui porte en général sur la mise en relation).

Ne pas dissocier les difficultés de compréhension des élèves de Polynésie en lectures de consignes (maths ou français) de leurs difficultés générales par rapport à la langue (représentation pauvre de la communication ; absence de communication en famille...).

Traduire et écrire pour comprendre.

Traduire : passer de la langue à un langage, d’un langage à un autre langage. Exemple : d’un énoncé en langue naturelle à un énoncé en langage mathématique, d’un texte à un schéma, d’un texte de roman (ex sur un roman de Zola) à un arbre généalogique etc.

Le même travail peut être exécuté à partir de deux énoncés différents.

Reformuler des énoncés .

L’importance de la narration de recherche pour stabiliser les acquis. Voir CP n° 316.Voir l’utilisation de la narration de recherche dans le cahier de bord des TPE (première et terminale).

Des exercices interdisciplinaires en maths et en français, exercices interactifs à proposer aux élèves.

Les apports réciproques des maths et du français.

Exemple de texte délibératif écrit à partir de Mateo Falcone :

FortunatoQue vais-je faire ? Trahir ou respecter la tradition corse ?Si je trahis, ma famille sera la risée de Porto Vecchio et de la Corse.Mais si je la respecte, en aidant Gianetto, mes parents seront très fiers de moi.Mais une montre qui brille comme de l’or, je n’en ai jamais eue, et, en plus, elle vaut plus que la pièce de 5 F que m’a donnée le bandit pour le cacher.Si j’échange le bandit contre cette jolie montre, je pourrai montrer aux gens l’heure, et je dirai aux belles filles de regarder elles-mêmes, et, comme ça, j’aurai l’air d’un riche.Oui, mais si je le dénonce, mon père sera très furieux contre moi parce que le bandit est gravement blessé à la jambe.J’ai trouvé, je vais le dénoncer, et lorsque mon père verra la montre, je dirai qu’elle m’a été offerte.Mais si les habitants disent à mon père que son fils est un traître, il va me tuer.Oui, mais quelle décision prendre ?J’aimerais une montre pareille à celle-la.Excuse-moi, Gianetto, je la veux, cette montre.Adjudant Gamba, le bandit est là.Moeata

Démonstration et argumentation : une gêne possible dans l’apprentissage.Démonter, argumenter et persuader :

Démontrer

Argumenter

Persuader

- logique formelle excluant les ambiguïtés (raisonnements analytiques)

- démarche dialogique qui met en œuvre des jugements de valeur ; non dépourvue d’ambiguïtés (raisonnements dialectiques)

- art de la suggestion ou de la manipulation

- démarche rationnelle s’adressant à l’entendement

- vise à la conviction rationnelle en faisant appel à l’entendement

- vise la persuasion par tous les moyens, même irrationnels

- raisonnements impersonnels et contraignants

- raisonnements non impersonnels et non contraignants

- rôle essentiel de l’image de celui qui cherche à persuader

- domaine de la vérité (alètheia)

- domaine de l’opinion (doxa)

- une seule preuve peut être décisive

- argumentation plus ou moins abondante

- auditoire universel

- auditoires particuliers, mais vise souvent un auditoire universel

- auditoires particuliers (« cibles »)

- auditoire impliqué dans la recherche du préférable

- auditoire passif

Les élèves confondent souvent démonter et argumenter. Les deux activités sont distinctes. On ne convainc pas comme on démontre.« Qu'est-ce qui distingue l'argumentation d'une démonstration formellement correcte ? »« Tout d'abord le fait que, dans une démonstration, les signes utilisés sont censés dépourvus de toute ambiguïté, contrairement à l'argumentation qui se déroule dans une langue naturelle, dont l'ambiguïté n'est pas exclue d'avance. Ensuite parce que la démonstration correcte est une démonstration conforme à des règles, qui sont explicitées dans les systèmes formalisés. Mais aussi, et c'est sur ce point que nous insisterons, parce que le statut des axiomes, des principes dont on part, est différent dans la démonstration et dans l'argumentation.Dans une démonstration mathématique, les axiomes ne sont pas en discussion ; qu'on les considère comme évidents, comme vrais, ou comme de simples hypothèses, on ne se préoccupe guère de savoir s'ils sont ou non acceptés par l'auditoire. D'ailleurs, celui qui voudrait justifier le choix des axiomes, devrait, comme l'a déjà remarqué Aristote, dans ses Topiques, recourir à l'argumentation.Comme le but d'une argumentation n'est pas de déduire les conséquences de certaines prémisses, mais de provoquer ou d'accroître l'adhésion d'un auditoire aux thèses qu'on présente à son assentiment, elle ne se déroule jamais dans le vide. Elle présuppose, en effet, un contact des esprits entre l'orateur et son auditoire : il faut qu'un discours soit écouté, qu'un livre soit lu, car, sans cela, leur action serait nulle. » pp 23-24Ch. Perelman, L’empire rhétorique Rhétorique et argumentation, Vrin

sabato 20 ottobre 2007

Sarkozy - lettre aux éducateurs

Il 4 settembre scorso Nicolas Sarkozy ha inviato una lettera aperta agli insegnanti. Una lettera di 32 pagine, la "Lettre aux éducateurs", che risulta un manifesto dei propositi di Sarkozy per la scuola. Possiamo anche non condividere tutte le sue idee, ma si tratta di un documento significativo che pubblichiamo nella sua versione originale e integrale. E’ la prima volta, anche in Francia, che un capo di Stato si rivolge direttamente agli insegnanti cercando di coinvolgergli nei suoi progetti. Un rapporto diretto con gli insegnanti, con il riconoscimento del loro ruolo essenziale nella società. E’ il tentativo di aprire un dibattito civile, nel rispetto di idee diverse su cui confrontarsi.

Nella lettera ci sono molti punti da sottolineare e per questo la presentiamo nella sua versione integrale. Quelle che seguono sono alcune riflessioni di Sarkozy particolarmente significative. Sono suggerimenti utili anche per la nostra scuola.

"... Pour la première fois dans l'histoire les enfants savent beaucoup de choses que leurs parents ne savent pas. Mais il faut structurer ce savoir en culture, l'éclairer de tout l'héritage de la sagesse et de l'intelligence humaines.Il ne faut pas cloisonner, isoler, opposer les différentes formes de savoir. L'enseignement par discipline doit demeurer parce que chacune a sa logique propre, parce que c'est le seul moyen d'aller au fond des choses.Mais il faut le compléter par une vision d'ensemble, par une mise en perspective de chaque discipline par rapport à toutes les autres. Par-dessus les catégories traditionnelles de la connaissance, je suis convaincu qu'il nous faut maintenant tisser la trame d'un nouveau savoir, fruit de la combinaison, du mélange, de la fécondation réciproque des disciplines.Je ne suis pas pour le manuel unique. Je ne suis pas pour la globalisation du savoir qui mène à la confusion. Mais je crois que l'interdisciplinarité doit trouver sa place très tôt dans notre enseignement parce que l'avenir est au métissage des savoirs, des cultures, des points de vue. Je crois que là se trouve l'une des clés de notre Renaissance intellectuelle, morale et artistique. La culture générale, elle doit être une préoccupation constante. Et quand nos enfants apprennent des langues étrangères, et je souhaite qu'ils en apprennent obligatoirement au moins deux en plus du Français, il faut que cet apprentissage soit aussi un apprentissage de culture et de civilisation.Je souhaite que nos enfants apprennent les langues à travers la littérature, le théâtre, la poésie, la philosophie, la science.Affirmer l'importance de la culture générale dans l'éducation où elle a tant reculé au profit d'une spécialisation souvent excessive et trop précoce, c'est affirmer tout simplement que le savant, l'ingénieur, le technicien ne doit pas être inculte en littérature, en art, en philosophie et que l'écrivain, l'artiste, le philosophe ne doit pas être inculte en science, en technique, en mathématiques.L'idée que celui qui se destinerait aux sciences n'aurait rien à faire de la poésie, du théâtre ou de la philosophie est une idée que je trouve absurde...."

Nicolas Sarkozy, Président de la République

C'est dans cet ésprit , ouvert et pluridisciplinaire que , dans notre projet, les MATHS auront leur place, car ce sera une joie de découvrir comment il est possible de travailler à plusieurs autour d'une meme idée dans une optique collaborative.

giovedì 18 ottobre 2007

Un travail fait en géo sur les migrations

( un village proche de Guéret est jumelé avec Torreano dans le Friuli semble t'il car il y a encore des gens qui parlent le dialecte friulan en Creuse; de même es familles d ela région de Bourganeuf viennent de Pordenone)

1) L’ile italienne de Lampedusa connait depuis mardi une nouvelle vague d’immigrés clandestins avec l’arrivée de 238 personnes. PIus de 1 000 personnes avaient déjà débarqué sur l’De la semaine derniére. Ce sont surtout des Africains provenant des zones de guerre. Entassés sig des embarcations vétustes, ils ont un seul réve dans la tète trouver plus de paix et mener une vie plus décente. lls ignorent bien souvent qu’un tel désir pourrait couler avec eux dans la Méditerranée ou que les structures juridiques en Italie pourraient leur rendre la vie plus difficile encore. Un parcours pas toujours facile.

Doc.1a. Qu’est ce qu’une densité ( définition et formule de calcul) b. A quel type de régions géographiques correspondent les densités importantes, c. A l’inverse où sont celies qui sont faibles? Doc 2 a. Qu’est ce qu’une migration? b. En évitant surtout de déerire les flux un à un , essayez de résumer ies grandes tendances de ces migrations autour du Bassin méditerranéen. Documentsl ; 2; 3 ;4 Rédigez un texte bref sur les motivations de ces migrations.

M. Philippe Mérigaud

venerdì 12 ottobre 2007

Voilà les élèves de LIMOGES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Siamo gli alunni della « Seconde 7 ». Nella classe d’italiano, siamo in 25 : diciannove ragazze e sei ragazzi. Abbiamo quindici anni. Studiamo l’italiano da un mese al liceo Gay-Lussac a Limoges (è una bella città e speriamo che vi piacerà), ed è magnifico ! La nostra classe è simpatica. Siamo impazienti di parlare con voi, di avere i vostri indirizzi e-mail, e di scoprire il vostro paese.

A presto !!

Maxime, Nadège, Elise, Amandine, Camille, Laura, Clémentine, Manon, Atika, Tristan, Justine, Claire, Nicolas, Justine, Lila, Assia, Anissa, Marion, Pierre, Amélie, Audrey, Clément, Meri, Guillaume, Mathilde.

LUCIA MONDELLA: LE SYMBOLE D'UNE FEMME

Dans le célèbre roman d'Alessandro Manzoni, on retrouve le symbole même de la femme fatale qui voue au mal un culte passionne dans le personnage de Gertrude et celui de l'innocente vierge, Lucia, que de. yeux concupiscents convoitent dans l'ombre.

L'orribil giornata

Lucia stava immobile in quel cantuccio, tutta in un gomitolo, con le ginocchia alzate, con le mani appoggiate sulle ginocchia, e col viso nascosto nelle mani. Non era it suo ne sonno ne veglia, ma una rapida successione, una torbida vicenda di pensieri, d'immaginazioni, di spaventi. Ora, piu presente a se stessa, e rainmentandosi piu distintamente gli orrori veduti e sofferti in quel‑

5 la giornata, s'applicava dolorosamente alle circostanze dell'oscura e formidabile realty in cui si trovava avviluppata; ora la mente, trasportata in una ragione ancor piu oscura, si dibatteva contro i fantasmi nati dall'incertezza e dal terrore. Stette un pezzo in quest'angoscia; alfine piu the mai stanca e abbattuta, stese le membra intormentite, si sdraio, o cadde sdraiata, e rimase

10 alquanto in uno stato piu somigliante a un sonno vero. [...] L'infelice risvegliata riconobbe la sua prigione: tutte le memorie dell'orribil giornata trascorsa, tutti i terrori dell'avvenire, 1'assalirono in una volta [...].

Regarder at commenter

1. Qu'eprouve Lucia dans cet extrait ?

2. Ou se trouve-t-elle ?

3. Savez-vous a quel moment du roman cet extrait est situe ?

mercoledì 10 ottobre 2007

Notre Projet s'ouvre aux parents

martedì 9 ottobre 2007

Voici le texte de deux élèves concernant la vision que les Grecs avaient d'eux mêmes

"Au contraire des Barbares qu'ils voyaient comme étant des êtres cruels, non civilisés, nomades et inférieurs avec un langage qu'ils trouvaient rustre et avec une sonorité sourde, Les Grecs ( les Athéniens note du prof) se voyaient comme des hommes avec de la délicatesse, de l'intelligence, de la civilté et surtout se vantaient de leur sédentarité.

Ils mettaient en avant la puissance de l'agriculture et de la cité. Ils se voyaient supérieurs par leur système politique, la démocratie. Ils étaient fiers de leur façon de penser ( idée de justice) et cherchaient à dominer les autres cités car pour eux ils étaient supérieurs à tous les autres régimes. "

sabato 29 settembre 2007

giovedì 27 settembre 2007

VOILA' NOTRE TELE!!!!

http://ustream.tv/channel/terzabclns-show

giovedì 20 settembre 2007

mercoledì 19 settembre 2007

La Lecture de Cornelio Nepote nous fait comprend re comment les Romains considéraient " les différences"

Perché leggere Nepote?

Quando Cornelio Nepote scrive il De viris illustribus, Roma è la potenza più importante del Mediterraneo: domina da Oriente a Occidente, raccoglie al suo interno popoli,culture, usi, religioni, lingue diversi. La piccola città stato delle origini è ora “ caput mundi”signora del mondo. Se politicamente Roma non è disposta ( almeno per ora, perché in seguito sarà diverso e uomini provenienti da province lontane diventeranno addirittura imperatori) a cedere ad altri la guida e il comando, è però pronta ad accogliere e a “ connettere” gli altri popoli in una sterminata civiltà globale. Piero Citati in un suo articolo apparso su La Repubblica afferma che “ noi, figli della civiltà globale, dovremmo imparare moltissimo dall’arte con cui i Romani amministravano le differenze”. La romanità si caratterizzerebbe dunque come “ secondarietà cioè l’attitudine del ricevere e del trasmettere”, del farsi umilmente veicolo di trasmissione culturale (P. Brague, Il discorso dell’Occidente. Nel modello romano la salvezza dell’Europa; Milano 1998).

Ecco dunque il senso da attribuire a queste pagine di Cornelio Nepote che, pur nella scarsa scientificità di storico ( questa è l’accusa che comunemente gli viene mossa) getta uno sguardo sulla vita dei grandi condottieri stranieri, trattando di ciascuno aspetti solo apparentemente banali o irrilevanti, in realtà significativi per il nuovo punto di vista che introducono, per comprendere che una civiltà va giudicata non in base a categorie morali assolute e che la virtù in un contesto può diventare vizio in un altro o viceversa.

M.me Angela Guiducci, Professeur de Latin classe IIIC Ln

REVENIR A' LA PAGE PRINCIPALE

Barbare

« Homme, blanc, français.

Je suis beau,

Moi je suis forte »

« Femme, noire, africaine.

Tu es laide,

Tu es faible. »

« Femme, homme, noire, blanc, africaine, français.

Ce n’est pas la même chose.

Je suis beau, tu es laide.

Moi je suis fort, tu es faible.

Nous sommes différents.

La vie est un jeu,

Et quelquefois il y a quelqu’un qui dupe. »

Tout cela est ce que les gens racistes pensent.

Il y a des différences entre les Hommes et les Femmes, entre les Blancs et les Noirs, entre les Etrangers et les Français mais il y a l' espoir de pouvoir comprendre un jour qu' on est tous égaux.

La vie dans mon poème est comparée au jeu: elle peut etre merveilleuse si l'on a des règles mais des règles choisies par nous memes et respectées par tous.

Comme dans le jeu il y a souvant quelqu'un qui dupe, de la meme manière dans la vie il y a quelqu'un qui peut duper.

Poésie et commentaire de Riccardo Santini classe 3 B/C LN

lunedì 17 settembre 2007

Relevez ce qui caractérisait le Barbare et écrivez un texte bref décrivant comment les Grecs se représentaient

" Les Scythes, selon les Grecs. sont des gens cruels et étonnants.Selon les Grecs , les Scythes prennent le lait en crevant les yeux aux prisonniers. Puisque les Scythes mangeaient les animaux alors que les Grecs , qui mangeaient surtout des produits végétariens, ils pensaient qu'ils étaient " barbares", ce qui est "terrible". Cela nous enseigne qu'on ne doit pas juger les autres sur la base de leurs différences".

Federico Manzi classe IIIB/C Ln

" Depuis ces textes on peut comprendre que les barbares étaient considerés différents des Grecs car ils avaient une langue différente, ils n'avaient pas les memes habitudes de vie:les " barbares" , nomades, avec une alimentation à base animale! pour les Grecs, qui mangeaient surtout des produits de l'agriculture,ils étaient incivilisés!La langue barbare était selon eux lourde et balbutiante, faite de sons incompréhensibles! Etranges et étrangers!

Costanza Corrieri

L’ennemi

L’ennemi ( mot qui dérive du latin « inimicus », « pas ami » ) est celui qui a un façon de penser différent et pour ce motif se crée une rivalité. L’inimitié naît quand deux personnes ne peuvent trouver un accord, un pensée commune ou quand tout simplement deux personnes croient qu’ils n’ ont pas rien à partager.

La figure de l’ ennemi donc prend sa source principalement dans l’idée d’intolérance.

Les Grecs anciens considéraient les Barbares des êtres inférieurs et pas des hommes, parce - que

leurs traditions, surtout alimentaires, étaient très différentes: les Grecs

mangeaient surtout des produits de l’agriculture , au contraire des Barbares qui

mangeaient des produits d'origine animale. .mais les barbares étaient des hommes quand même !!!

Ces textes nous aident à comprendre que les différences parmi les gens ne

sont pas importantes..

Beatrice Giua

Les Barbares étaient une population de nomades,et les Grecs(qui étaient sédentaires),ils les croyaient différents d'eux.

Selon les Grecs,les Barbares,étaient un peuple pas civilisé parce qu'ils étaient nomades,ils parlaient une langue différente d'eux et parce qu'ils mangeaient des produits animaux alors que les Grecs mangeaient des produits d'agricolture.

Les Grecs voyaient les Barbares comme des gens différents d'eux meme parce qu'ils croyaient que pour obtenir le lait ils utilisaient une technique spéciale dans laquelle il devaient arracher les yeux aux esclaves.Pour ces raisons les Grecs pensaient que les Barbares étaient différents et ensuite dangereux.

Federica Ciucci

Les barbares pour les Grecs sont tous les gens qui ne sont pas comme eux parce que ils parlent avec une prononciation lourde ou ont des idiomes étrangeres comme les Scythes de qui les Grecs ont dit que ils crèvent les yeux aux esclaves pour avoir le lait.à la fin les barbares sont seulement des nomades qui ne cultivent pas.

Les Grecs pensent que le scythens sont des barbares parce - que les mangeaient des produits d'origine animale au contraire des populations greques qui mangeaient surtout des produits de l'agriculture, des produits végétarien. Les Grecs pensaient que "le Scythes crèvaient les yeux à leurs esclaves, à fin des les utiliser pour traire le lait dont ils font leur boisson ordinaire"..comme il est écrit dans le document cela n'est pas vrai et nous pouvons comprendre que nous ne devons pas juger le gens si nous ne le connaissons pas.

Chiara Cristiano - III cln

venerdì 14 settembre 2007

L'étrange étranger

Ces reflexions sont la synthèse du cours de vendredi 14 septembre: on a lu le texte de Jelloun, on l'a comparé aux extraits proposés par M. Mérigaud et on va bientot poster nos commentaires individuels.

Classe III B/C Ln

Damarys Maa Marchand

Voilà un document intéressant contre toute discrimination...pour mieux " penser l'Autre"

giovedì 13 settembre 2007

M. Mérigaud nous propose une activité... vos productions seront bientot ici en ligne...bon courage!!!!!!

Voici deux textes que j’ai utilisés pour faire comprendre aux élèves ce qu’étaient les barbares ou surtout comment les Grecs les voyaient

· Avant tout la langue ( barbare est issu d’une onomatopée brbr …)

· Mais aussi les pratiques étonnantes ou cruelles

· Le nomadisme opposé à la civilisation sédentaire

· L’alimentation tournant autour des produits animaux alors que les Grecs privilégiaient l’agriculture

ACTIVITE' COMMUNE ( franco-italienne)

Relevez ce qui caractérisait le Barbare et écrivez un texte bref décrivant comment les Grecs se représentaient

"Une fois prise l’habitude de qualifier ainsi de barbares tous les gens à prononciation lourde et empâtée, les idiomes étrangers , j’entends ceux des peuples non grecs , ayant paru autant de prononciations vicieuses, on appliqua à ceux qui les parlaient cette même qualification de barbares , d’abord comme un sobriquet injurieux, puis abusivement comme un nom ethnique pouvant dans sa généralité être opposé au nom d’Héllènes"

Géographie XIV SRABON

Les Scythes crèvent les yeux à leurs esclaves, afin de les employer à traire le lai tdont ils font leur boisson ordinaire. Il sont des soufflets d’os qui ressemblent à de sflûtes ; ils les mettent dans les parties naturelles des juments ; les esclaves soufflent dans ces os avec la bouche, tandis que d’autres tirent le lait. Ils se servent, à ce qu’ils disent , de ce moyen parce que le souffle fait enfler les veines et baisser leur mamelle. Lorsqu’ils ont tiré le lait, ils versent dans des vases de bois autour desquels ils placent leurs esclaves pour ls remuer te l’agier. Ils enlèvent la partie du lait qui surnage , la regardant comme la meilleure et le plus délicieuse, et celle de dessous comme la moins estimée. C’est pour servir à cette fonction que les Scythes crèvent les yeux à tous leurs prisonniers ; car ils ne sont point cultivateurs mais nomades

Histoire HERODOTE Livre IV Melpomène

( M. Philippe Mérigaud)

lunedì 10 settembre 2007

BON TRAVAIL!!!

BON TRAVAIL!

.... avant de proposer aux élèves italiens ( et pourquoi pas aux français aussi) d'inventer un poster et de parteciper à un concours organisé par le Ministère Italien. voir:http://etwinning.indire.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=710&area_menudx=news_europa)

venerdì 7 settembre 2007

Pourquoi l’analyse de « l’altérité et des identités » dans notre parcours ?

Socrate

Affronter dans un parcours pédagogique franco-italien ( histoire, géo, français L1, français L2, italien L1, italien L2, latin...) des thèmes de grande actualité .

Réflechir à l'idée de "Altérité" favorise la création d'une Europe des jeunes générations qui s'enrichira toujours plus de la connaissance réciproque des gens et de leur intégration dans une société et dans une école multiculturelle et toujours plus multiethnique.

Accepter l'altérité de l'étranger, la diversité de ses usages implique que l'on s'abstienne de juger les différences en termes de supériorité ou d'infériorité.

Sensibilser des jeunes européens à l'idée de l'injustice sociale et du sous developpement.

Retrouver dans les racines communes de l'histoire nos analogies ainsi que nos différences mais également les suggestions pour une prise de conscience de l'importance de l'Europe commune de l'avenir.

Etre conscient que c'est dans la diversité culturelle et religieuse que l'Europe s'est construite au fil des siècles et que il ne faut pas oublier que.."Nous sommes tous concernés"...